Часть I

1789

Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами, сыновья были по воспитанию французами, которым страстно хотелось стать русскими.

В.О. Ключевский

Часть I

1789

Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами, сыновья были по воспитанию французами, которым страстно хотелось стать русскими.

В.О. Ключевский

Часть I

1789

Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами, сыновья были по воспитанию французами, которым страстно хотелось стать русскими.

В.О. Ключевский

От вашего двора

нашему двору

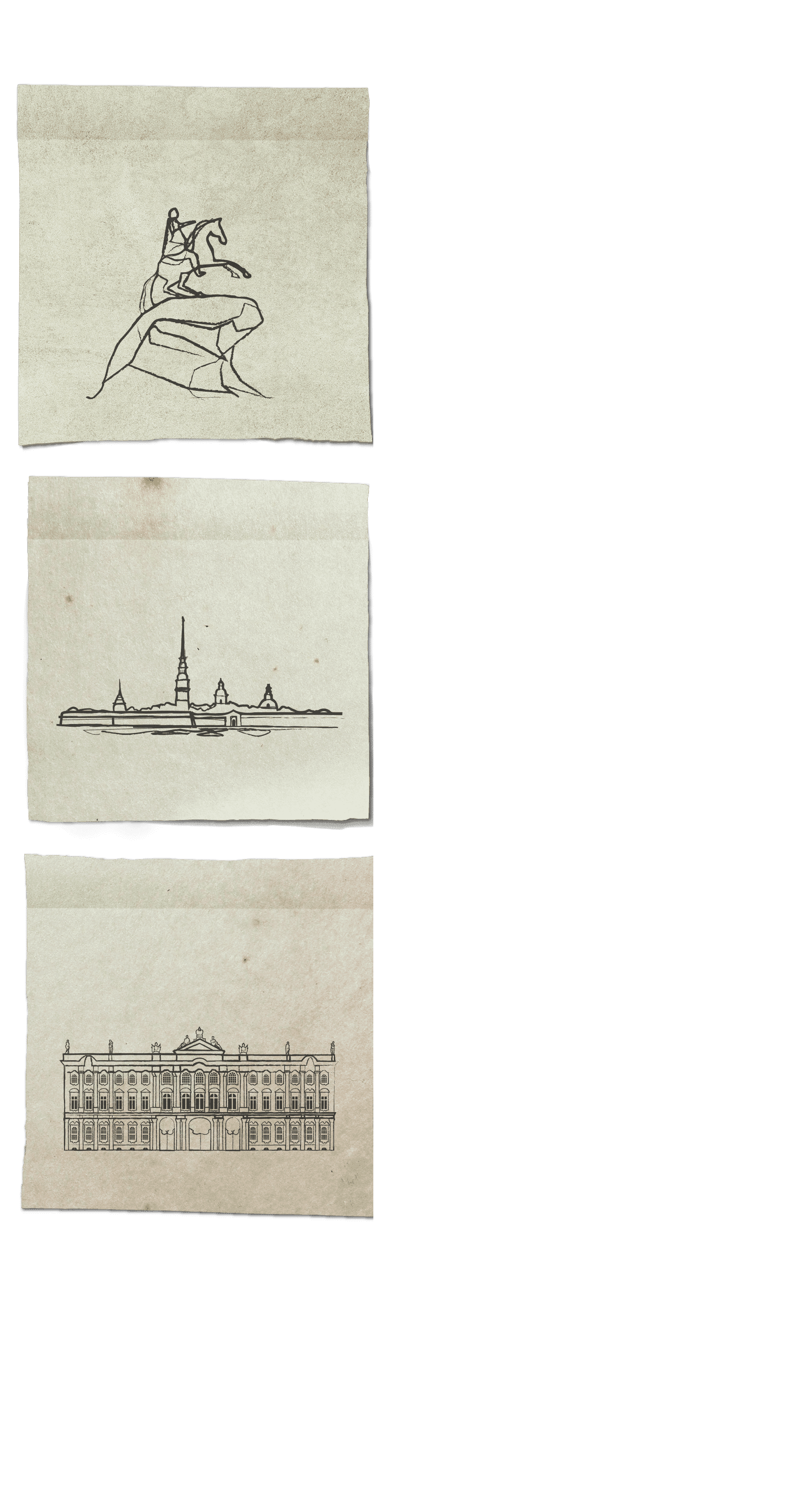

Галломания, то есть страсть ко всему французскому, была свойственна русскому дворянству на протяжении всего XVIII века. Отцы и деды будущих декабристов говорили, писали и , главное, думали по-французски, а в их домашних библиотеках хранились книги главных вольнодумцев той поры: Дидро, Руссо, Вольтера, Монтескьё. В общем, нет ничего удивительного в том, что многие будущие идеологи декабризма, патриоты первые свои слова произносили по-французски. Они родились в годы Великой буржуазной революции, их раннее детство прошло под звуки «Марсельезы» и споров о том, прав ли был Мирабо, Дантон или Робеспьер. Крах старого порядка в сердце Западной Европы стал для юных русских дворян первым политическим впечатлением.

Тем временем Россия переживала последние годы правления Екатерины II. Императрица, состоявшая в многолетней переписке с ведущими мыслителями эпохи Просвещения, была возмущена тем, к чему оно привело во Франции, и изъявляла готовность освободить страну от «разбойников» (так она называла революционеров) и восстановить монархию и монарха. Она финансово помогала французской знати, бежавшей от кровавых событий на родине, и выдворяла из России экспатов, выражающих сочувствие революции.

Иезуиты и другие католики, оказавшись в России, почуяли спрос и принялись открывать свои учебные заведения или работать частными гувернёрами для подрастающего поколения русского дворянства. Поскольку навязывание католицизма преследовалось правительством, отцы-иезуиты старались составить учебную программу в соответствии со светскими идеалами. Единственная пропаганда, которая допускалась и даже поощрялась в общеобразовательной программе, — критика Французской революции. Позднее декабрист Андрей Розен скажет, что именно французские учителя, казалось бы, осуждавшие переворот и террор в своей стране, «посеяли в русском дворянском юношестве первые семена революции». Снова парадокс.

Великое французское буржуазное воспитание

Самым престижным средним учебным заведением Петербурга на рубеже XVIII и XIX веков стал Иезуитский пансион аббата Николя. В Россию его занесла судьба после того, как его бывший работодатель, французский посол в Константинополе Огюст де Гуфье-Шуазёль, был обвинён в контрреволюционном заговоре и вынужден искать убежище. Сарафанное радио быстро принесло аббату первых учеников, и уже спустя пару лет он открыл частный пансион на набережной Фонтанки, куда пошли учиться дети из самых обеспеченных дворянских семейств, в частности будущие декабристы Михаил Орлов, Сергей Волконский, Василий Давыдов и будущий глава тайной полиции Александр Бенкендорф.

«Не странно ли, что проект, родившийся в аллеях Люксембургского сада, пронесённый по всей Европе, осуществился-таки — и где! — в Петербурге!» — не без удивления писал Николь своему товарищу. После ошеломительного успеха в Северной столице в 1812 году аббат переедет в Одессу по приглашению первого губернатора, фактически основателя города и в прошлом также беглого француза Эммануила Осиповича де Ришельё. На юге святой отец займётся реорганизацией церквей,а к концу своих дней вернётся во Францию, где сыграет ведущую в восстановлении Сорбонны, университета, закрытого в годы буржуазной революции.

Обычно знакомство юного дворянина с иностранными педагогами происходило задолго до поступления в учебные заведения.

Кто воспитывал русского дворянина

Кормилица

Няня

Воспитатель-иностранец*

Гувернёр

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

*Няня-иностранка для девочки или иностранец-мужчина для мальчика.

Кто воспитывал

русского дворянина

Кормилица,

0-1 годаНяня,

1-3 годаВоспитатель-иностранец *,

4–7Гувернёр

до поступления в учебное заведение, 8–11*Няня-иностранка для девочки

или иностранец-мужчина для мальчика.

Гувернёров для домашнего обучения выбирали либо среди выпускников и студентов местных высших учебных заведений и духовных академий, либо среди иностранцев. Во второй половине XVIII столетия были популярны немцы, к концу века предпочтение стали отдавать французам. Позже, ко второй четверти XIX века, их сменят англичанки и швейцарцы. Да, именно так. Англичанки ценились выше мужчин-англичан, а швейцарцы — выше женщин-швейцарок, а те, в свою очередь, считались хуже француженок, но лучше немок. Ещё один парадокс.

Просвещение и наказание

Десять лет политической нестабильности и кровавого террора во Франции напугали всю Европу — никто из правителей не хотел повторения этого сценария в своей стране. Буржуазную революцию считали своеобразным итогом века Просвещения, но она, мягко говоря, не озарила Европу светом гуманизма. Первые попытки осмыслить произошедшее привели к критике философии Просвещения в двух направлениях: либеральном и христианском. Либералы пытались понять, что пошло не так с идеями свободы, равенства и братства. Католики наконец могли ответить за годы гонений всем адептам культа разума, и особенно французским революционерам.

Консерватор Жозеф де Местр, которым зачитывались молодые декабристы, выступал с критикой просветительских идей. Де Местр сравнивал падение старого режима во Франции с падением Иерусалима и предрекал восстановление монархии. В отличие от Бенжамена Констана и других либеральных современников, де Местр видел в революции болезнь, а в реставрации выздоровление. Этим размышлениям посвящён его трактат «Рассуждения о Франции», опубликованный в 1796 году.

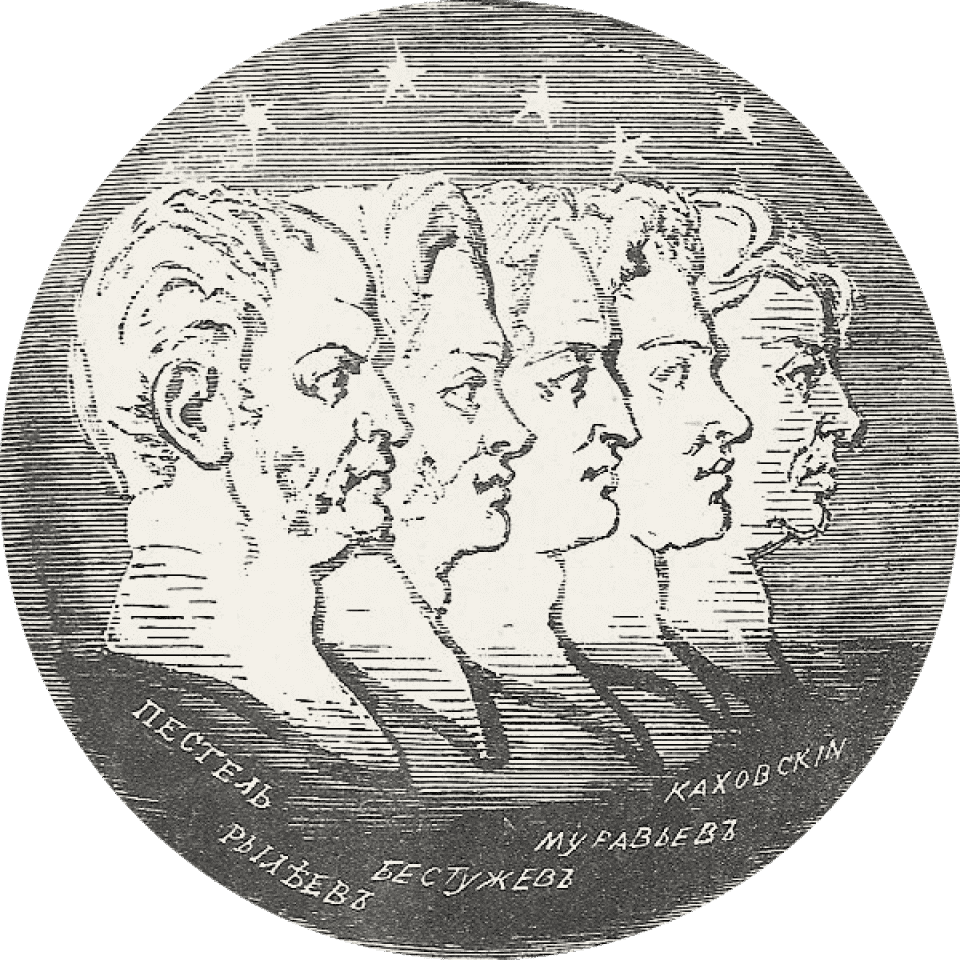

В карточках рассказываем о пятерых декабристах, сыгравших ключевые роли в развитии оппозиционной идеологии. Всего в тайных обществах на разных этапах состояли сотни человек — точный подсчёт не представляется возможным ввиду отсутствия списков.

Констан представлял либеральный лагерь и спорил с Руссо о безграничности народного суверенитета. За его политическими метаниями с любопытством следили как во Франции, так и в России. После того, как яростный критик Бонапарта, называвший его Чингисханом и Атиллой, принял предложение Наполеона составить новую конституцию, фамилию Constant (фр.— Постоянный) в народе переделали в Inconstant (Непостоянный).

И де Местр, и Констан были в своё время вхожи в дом именитого банкира Неккера и его дочери, писательницы и интеллектуалки, известной на всю Европу, Жермены де Сталь. Полемика замужней мадам де Сталь с Констаном привела к роману, который длился более десяти лет.

Наполеон готов был терпеть Констана, но люто ненавидел де Сталь. Он и раньше-то побаивался слишком свободолюбивой женщины, но публикация её труда «О литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями» усугубила давний конфликт. Мадам пришлось гнать из страны дважды, сначала в 1803-м, потом в 1810 году, но и в эмиграции де Сталь вела подрывную интеллектуальную деятельность, ставя под сомнение наполеоновскую идею о превосходстве Франции над другими государствами. В 1812 году она прибыла в Россию, где в разгар военных действий её на удивление тепло приняли. «Я знаю, что Россия теперь счастлива, хоть она и не имеет другой конституции, кроме характера вашего величества», — сообщила она Александру I. «Даже если бы ваш комплимент был правдой, я был бы только счастливой случайностью», — скромно парировал император, которому будет суждено освободить всю Европу от тирании Наполеона, но не свой народ от тирании крепостничества.

Часть II

1812

Именно 1812 год, а не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским.

М.И. Муравьёв-Апостол

Часть II

1812

Именно 1812 год, а не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским.

М.И. Муравьёв-Апостол

Часть II

1812

Именно 1812 год, а не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским.

М.И. Муравьёв-Апостол

О духе завоевания и узурпации

Если для некоторых молодых декабристов первым языком стал французский, то для Наполеона это был итальянский. Незадолго до рождения Бонапарта его родная Корсика перешла во владение Франции. Выходец из семьи местных аристократов, пусть и не самых влиятельных, Наполеон получил королевскую стипендию и вместе с братом поехал учиться во Францию. После смерти отца ему пришлось взвалить на себя обязанности по содержанию родных и выплату огромного долга, оставленного в наследство. За год до начала буржуазной революции, в 1788 году, в поисках средств к существованию Наполеон даже попытался записаться на хорошо оплачиваемую офицерскую службу в Русскую императорскую армию, набиравшую тогда иностранных добровольцев для войны с Османской империей. Его остановило только одно условие — понижение чина. Наполеон был готов играть только на повышение.

Франция, 1810-е годы

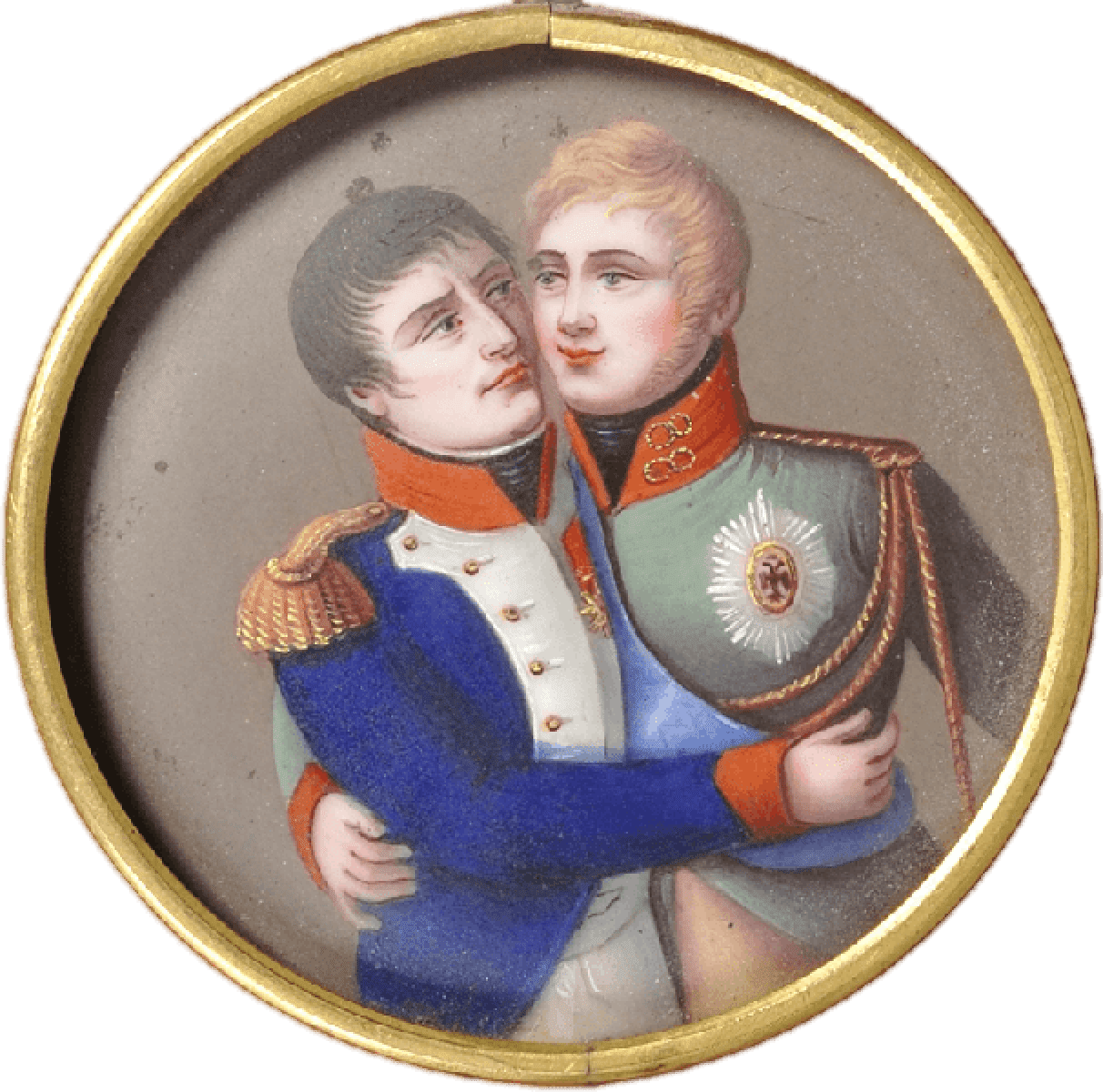

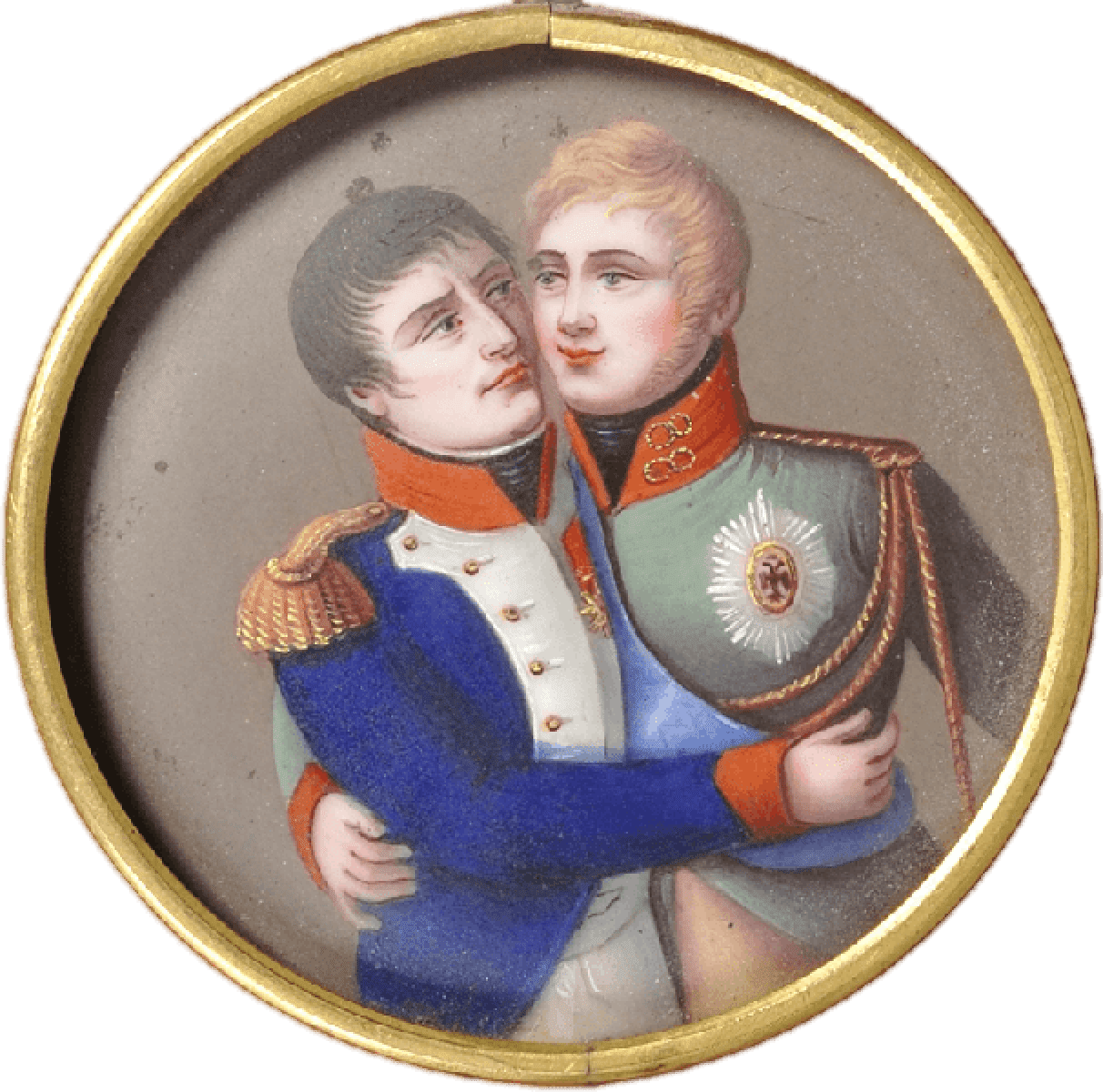

На одной стороне изображены обнимающиеся Наполеон и Александр I, на другой — шатёр на плоту посреди реки Неман, где происходили переговоры.

Хотят ли русские войны?

Одна антифранцузская коалиция сменила другую, и таких европейских союзов в грядущем десятилетии наберётся семь — более половины будет повержено. Главным инициатором (и инвестором) антифранцузских союзов выступала Англия. Некоторые русские дворяне даже всерьёз увлеклись английским языком, модой, политическими взглядами. Желая охладить пыл амбициозного предводителя Французской республики, Россия то присоединялась к этим союзам, то выходила из них. Лишь на третий раз, уже при императоре Александре I, Россия наконец перешла к открытым военным действиям.

Противостояние Третьей коалиции завершилось так называемой битвой трёх императоров — на поле боя под Аустерлицем в 1805 году лично присутствовали австрийский лидер Франц II, Александр I и Наполеон — уже в статусе императора. «Зачем мы ведём войну, какие сверхважные причины заставляют нас уничтожать друг друга?» — спрашивал Наполеон у прибывшего к нему русского представителя накануне битвы. Несмотря на количественное превосходство, союзная армия потерпела сокрушительное поражение. Но потери в 16 тыс. убитых и раненых с нашей стороны не остановили русского императора, и год спустя, уже в союзе с Пруссией, русская армия смогла дать отпор французам при Прейсиш-Эйлау (сегодня — Багратионовск), потеряв, правда, ещё больше солдат. Это был относительный успех, который участник битвы гусар Денис Давыдов прозвал «кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию».

Франция, 1810-е годы

На одной стороне изображены обнимающиеся Наполеон и Александр I, на другой — шатёр на плоту посреди реки Неман, где происходили переговоры.

Уже к лету 1807 года Франция подступила к границам Российской империи. Александру I ничего не оставалось, как подписать унизительный Тильзитский мир с Наполеоном, признать все его завоевания и фактически стать его союзником в противостоянии с англичанами. Но континентальная блокада Великобритании (таковы были условия договора) — крайне невыгодна Александру I, да и российские элиты были разочарованы и хотели войны. Александр I трижды выступал против Бонапарта в составе европейских коалиций и в 1812 году готовился сделать это снова, на всякий случай выставив войска к границе, что было воспринято Наполеоном как приглашение к войне.

Наполеоновские планы

Когда в июне 1812 года Наполеон перешёл Неман на западной границе Российской империи и занял Вильно (сегодня — Вильнюс), Александр отправил на переговоры генерала Балашова. Французский император спросил его, по какой дороге можно пройти в Москву, на что генерал ответил: «Есть много дорог, Карл XII шёл туда через Полтаву». На этом дипломатические отношения между русским и французским правительствами прекратились. Российский император также не был намерен сдаваться. «Раз война начата — моё твёрдое решение не оканчивать её, хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги», — писал он своему союзнику, избранному шведскому кронпринцу Бернадоту.

Русская кампания шла полгода — с июня по декабрь 1812 года. 14 сентября «Великая армия», более половины которой составляли не французы, а прусские, австрийские, баварские, саксонские, итальянские, польские, испанские части, без боя вошла в Москву. В ту же ночь город охватил пожар, длившийся три дня и три ночи. Подписания мира Наполеон так и не добился. «Пожар Москвы стал зарёй свободы в мире», — напишет автор трактата «О духе завоевания и узурпации» Бенжамен Констан в 1813 году, когда после окончательного поражения наполеоновской армии русские солдаты погонят восвояси французов и всех сочувствующих и в 1814 году победно войдут в Париж.

Дети двенадцатого года

Война стала первым общим делом, миссией поколения декабристов. Она свела в одной точке бывалых офицеров вроде Михаила Лунина, за плечами которого был и Аустерлиц, и Прейсиш-Эйлау, и неопытных подростков, таких как 16-летний Никита Муравьёв. И даже если многие в силу возраста не успели принять личного участия в Отечественной войне, она совершенно точно повлияла на будущих декабристов морально и пробудила в них патриотическое чувство. Впоследствии они по-разному оценивали ход кампании, ведь не все операции русского командования оказались успешны, но в одном были единодушны — в оценке решающей роли русского народа в борьбе с врагом. По версии побеждённого Бонапарта, боевой дух французских солдат подкосили голод и холод. Мыслители декабристского круга придерживались иного мнения: они были убеждены, что сила, вытеснившая варваров со Святой Руси, — народ. Народной и Отечественной эту войну впервые назвал поэт и будущий декабрист Фёдор Глинка, это определение было подхвачено единомышленниками.

Возможность быстро собрать армию народного ополчения оказалась преимуществом ведения войны на своей территории. А для многих русских дворян это стало ещё и знакомством с простыми русскими людьми, крепостными крестьянами, сражавшимися против общего врага бок о бок со своими господами. Во время похода дворянские отпрыски воочию увидели, в какой нищете живёт большая часть населения империи. И мысль о том, что эти герои, прогнавшие Наполеона, вернутся домой без прав и почестей, показалась офицерам чудовищной несправедливостью. В недалёком будущем положение крестьян станет одним из ключевых вопросов в декабристских кругах.

И дым Отечества им сладок и приятен

Наполеоновские войны и особенно вторжение в Россию заметно охладили пыл поклонников галльской культуры. Тот же Глинка, как и многие литераторы того времени, критиковал дворянское подражательство всему французскому, полагая, что эта мода отдаляет их от истинного патриотизма. Позже с лёгкой руки Грибоедова в обиход войдёт ироничный оборот про смешение «французского с нижегородским» из комедии «Горе от ума». По одной из версий, писатель позаимствовал это выражение из народного фольклора: после Отечественной войны «смесью французского с нижегородским» гусары называли специфический коктейль из шампанского с квасом в пропорции один к одному.

Однако очевидно, что вычеркнуть всё французское из жизни нескольких поколений было весьма проблематично. Даже к такому бесспорному злу, как Наполеон, отношение колебалось от резко отрицательного до сдержанно-уважительного, а позже — даже сочувственного. Если раньше в общественном сознании Россия противопоставлялась Франции как «варварство VS цивилизация», к 1812 году варварами стали французы.

Заграничные походы, впрочем, вернули эту антитезу в привычное русло. Молодым офицерам открылся дивный новый мир. «Мы видим здесь повсюду успехи цивилизации, они сказываются во всём: в обработке земель, в устройстве жилищ, в нравах, и всё-таки я никогда, ни на минуту не захотел бы поселиться под иным небом, в иной стране, чем та, где я родился и где почили мои предки», — писал поручик Александр Чичерин в своём походном дневнике.

19 марта 1814 года генерал-майор и будущий идеолог декабризма Михаил Орлов лично подписал Капитуляцию Парижа. Наполеон отрёкся от престола.

Часть III

1814

...Везде шептались — все говорили: к чему это приведёт? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом.

А.А. Бестужев

Часть III

1814

...Везде шептались — все говорили: к чему это приведёт? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом.

А.А. Бестужев

Часть III

1814

...Везде шептались — все говорили: к чему это приведёт? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом.

А.А. Бестужев

Император в ссылке. Да здравствует король!

Поверженный Наполеон был отправлен в ссылку на остров Эльба. Не без участия России и других европейских монархий во Франции началась реставрация Бурбонов. В 1814 году, спустя ровно 1000 лет после восшествия на престол первого Людовика, к власти пришёл последний из реально правивших во Франции — Людовик XVIII. В октябре того же года состоялся Венский конгресс, в ходе которого обсуждалась концепция европейского содружества, закреплённая позже в Парижском мирном договоре. Страны, победившие в войне с Наполеоном, объединились в Священный союз, а монархи, свергнутые в годы революций, вернули себе трон не только во Франции, но и в Испании, и в ряде других, более мелких, государств и теперь могли рассчитывать на военную поддержку объединённой армии союза.

Новая стабильность пошатнулась уже к весне 1815 года, когда стало известно, что Бонапарт бежал из заключения и, стремительно собирая армию, готовится силой вернуть себе империю. Захватить власть ему удалось всего на сто дней. Провальная битва при Ватерлоо поставила последнюю точку в карьере амбициозного полководца. Монархия была вновь спасена. За пределами Франции возвращение к монархическим режимам также не прошло гладко. Конец десятилетия ознаменовался серией революций — первый вплеск произошёл в Испании, за ней последовали Португалия, Греция, королевства Неаполь и Пьемонт, входящие в раздробленную Италию.

Всё это происходило на глазах у будущих декабристов, многие из них находились в эпицентре событий. Из офицерского состава, оказавшегося в Париже после капитуляции, вышло около трети декабристов: Кондратий Рылеев, Михаил Лунин, Никита Муравьёв, Матвей Муравьёв-Апостол, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин, Николай Тургенев и другие. После падения тирана Наполеона им казалось, что восстановление конституционной монархии в Европе станет залогом благополучия. Но длительное пребывание за границей показало лишь недовольство народа и рост либеральной оппозиции. Увиденное заставило молодых офицеров всерьёз задуматься о будущем России.

Тем временем в России

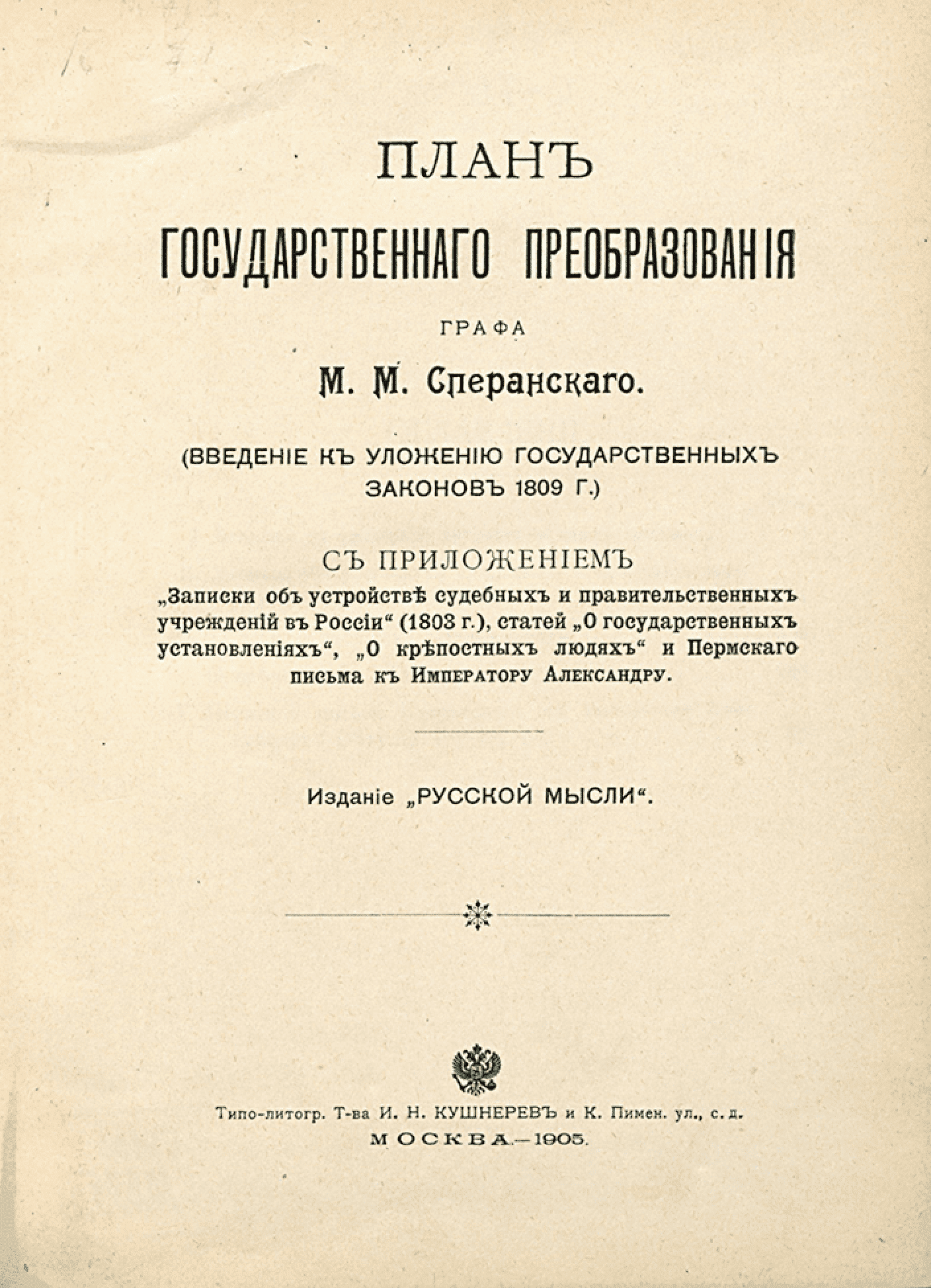

План государственного

преобразования графа

М.М. Сперанского.

Недовольство нарастало и дома. Наблюдая за событиями в Европе, Александр I нервничал. Ещё в 1808 году он поручил своему ближайшему сановнику Михаилу Сперанскому разработку государственных реформ. «Введение к уложению государственных законов» стало прообразом конституции, которая должна была превратить феодальную Россию в современную страну с разделением власти на законодательную, исполнительную и судебную, с многоступенчатой системой выборов и с правами для всех сословий. Частью программы стало создание Государственного совета в 1810 году. Сперанский стал его главой, фактически вторым человеком в государстве. Хотя все его предложения были вполне промонархическими, они вызывали сопротивление со стороны высшего дворянства. Большую часть идей реформатора в жизнь претворить не удалось. Накануне Отечественной войны Сперанского отстранили от должности госсекретаря по причине потери доверия.

План государственного

преобразования графа

М.М. Сперанского.

В те же годы началось становление нового фаворита — графа Алексея Аракчеева, который в годы Отечественной войны отвечал за армейские резервы и продовольствие. После успехов на военном поприще ему были доверены и дела гражданские. Со свойственной ему любовью к армейской дисциплине граф стал закручивать гайки. Новая политика получила название «аракчеевщина». В стране, в основном на западе, были созданы военные поселения. Солдаты-крестьяне должны были и заниматься военным учением, и обрабатывать землю, и содержать себя, добывая пропитание своим трудом, — торговать им запрещалось. Жили в этих поселениях в каторжных условиях по строгим правилам, за нарушение которых виновные подвергались жестоким телесным наказаниям. И вместе с тем именно Аракчееву было поручено составить проект отмены крепостного права, дабы оценить, насколько это рабочая идея.

А пока Аракчеев как мог управлял государством, Александр I занимался внешней политикой, разъезжая по европейским конгрессам. В 1818 году на открытии варшавского сейма император публично пообещает конституцию для России, но обещание так и не будет исполнено. Нерешительность Александра I, милитаристские порядки и порабощение русского народа, победившего наполеоновскую армию, окончательно возмутили дворян-офицеров и подстегнули развитие тайных обществ.

Схема тайных обществ

и преддекабристских организаций

Свобода, равенство, братства

Первые объединения, по сути дискуссионные клубы для неравнодушной молодёжи, появились ещё до войны 1812 года. В обществе мечтателей «Чока» юноши спорили о понятиях вроде «общественного договора» Руссо и обдумывали переезд на Сахалин с целью создания там новой республики. Война с Наполеоном заставила их быстро повзрослеть, а наблюдение за антимонархическими восстаниями по всей Европе сподвигло перейти от подростковых фантазий к реальным политическим программам.

После войны независимо друг от друга возникает несколько ранних преддекабристских организаций. Среди них две офицерские артели: одна — в Семёновском полку, другая — среди офицеров Главного штаба («Священная артель»), Каменец-Подольский кружок Владимира Раевского и «Орден русских рыцарей» Михаила Орлова и Матвея Дмитриева-Мамонова. «Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать», — писал декабрист Пестель. Источником вдохновения для декабристов стали европейские тайные общества, с членами которых в послевоенные годы многим офицерам-оккупантам удалось познакомиться лично. В их дневниках и следственных документах будут фигурировать масоны, иллюминаты, итальянские карбонарии, члены прусского тайного общества «Тугенбунд» (нем. «Союз добродетели»). «Равнодушие прусских офицеров к своему государю было прекрасно усвоено нашими офицерами» — в правительстве знали об этих контактах по доносам.

Впрочем, за масонством ехать в Париж было вовсе не обязательно: первые свидетельства о масонах в России относятся к 1731 году, а к эпохе Александра I ложи достигли расцвета. В них состояли и царедворцы, и священники, и торговцы — всем были симпатичны идеи равенства и братства. К 1822 году, когда масонские ложи попали под запрет, в них побывало большинство декабристов. В эзотерическом обществе их интересовала не только идейная сторона, но и организационная: они хотели подсмотреть структуру, устав, символику, порядок принятия и исключения.

Союз нерушимый республик свободных

В 1816 году, наблюдая реакционные настроения в родном отечестве, 30 офицеров основали «Союз спасения» для обсуждения либеральных преобразований в стране. Год спустя участники пришли к радикальному умозаключению: а нельзя ли ускорить реформы, убив царя? Не найдя согласия в этом вопросе, они распустили общество, но уже в 1818-м основали новое — «Союз благоденствия». Это уже была не офицерская артель для совместного проведения досуга, а своеобразная протопартия. К 1820 году в союзе насчитывалось уже более 200 членов и было образовано до 15 управ — большинство находилось в Петербурге, преимущественно в гвардейских полках, но в Москве, Смоленске, Нижнем Новгороде, Кишинёве, Тульчине и ряде других городов также были отделения.

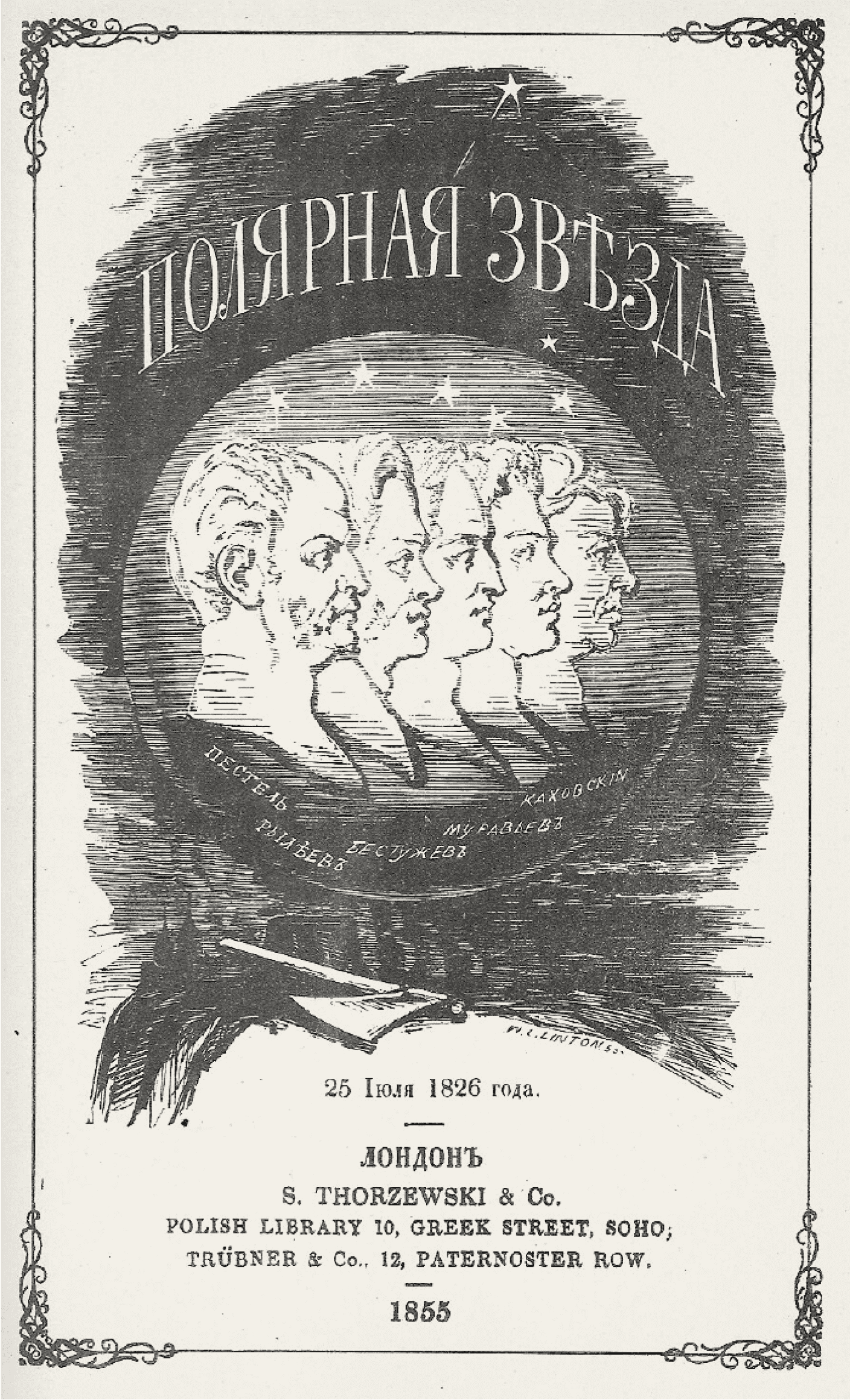

«Союз благоденствия» отличался от предыдущего общества не только количеством участников, но и более масштабными планами и обширной пропагандой. Декабристы-литераторы проводили просветительскую работу в кружках типа «Арзамаса» и в журналах вроде «Полярной звезды» под редакцией Кондратия Рылеева и Александра Бестужева-Марлинского. «Свои люди» были «приставлены» ко всем высшим чиновникам — от петербургского губернатора Милорадовича до Аракчеева. Согласно плану, лет через 20 российское общество должно было быть морально готово к бескровному перевороту. Он представлялся как своеобразная «революция сверху» — широкие массы втягивать в этот процесс на этапе подготовки никто не хотел, стало быть, общество было «тайным» не только от императора, но и от народа.

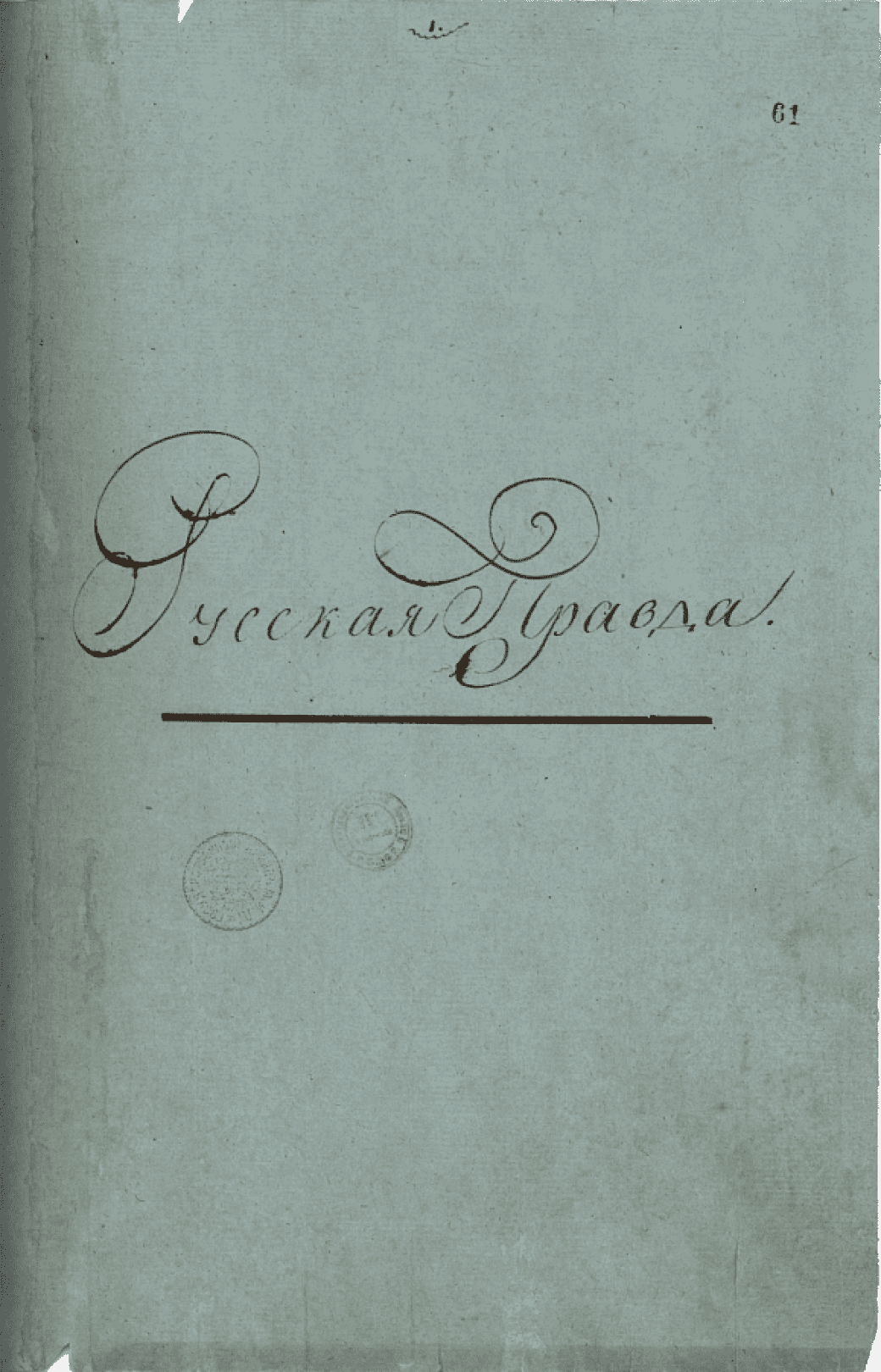

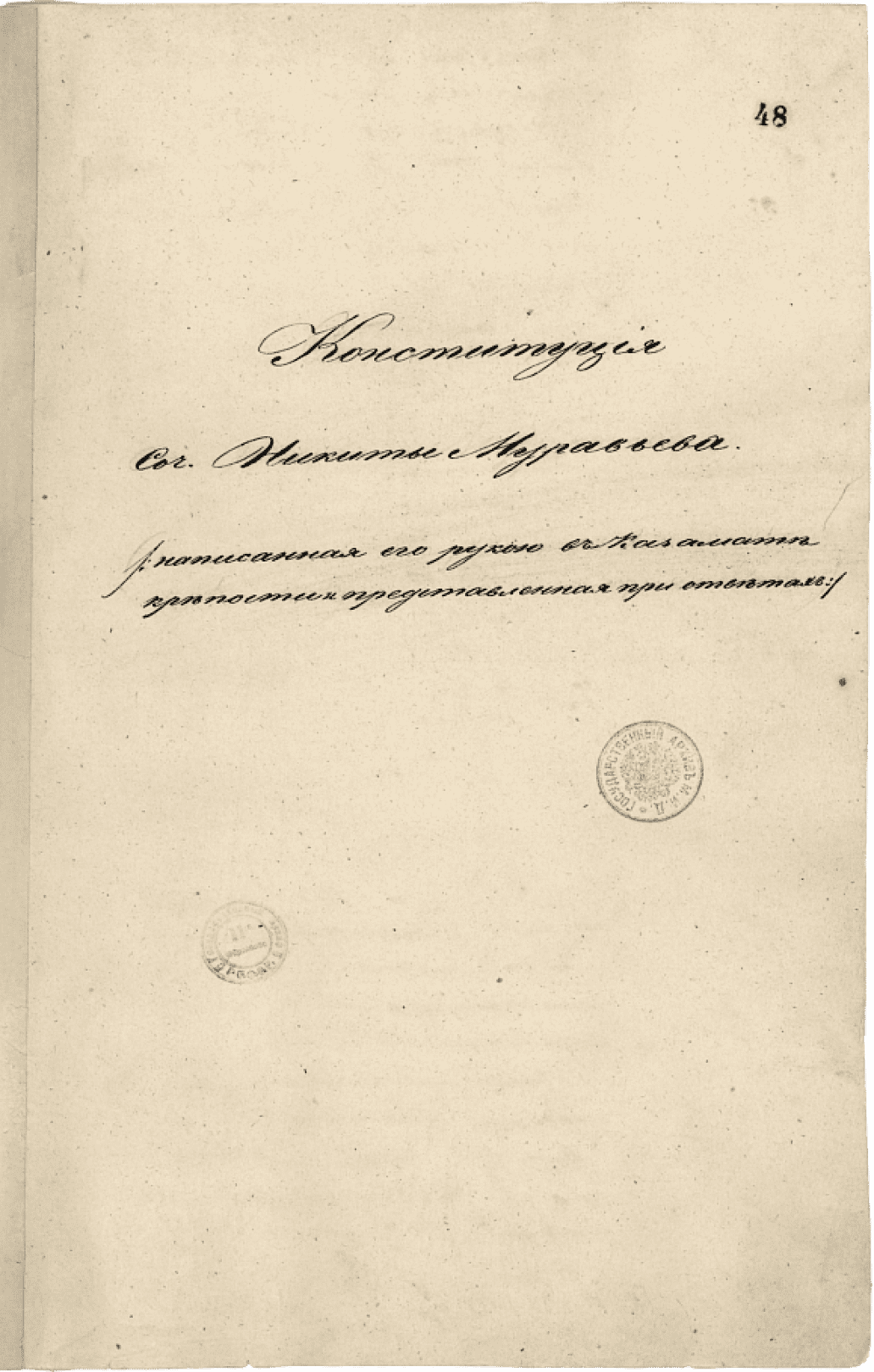

Конспирация внутри общества была многоуровневой: было ядро заговорщиков, были рядовые члены общества и другие симпатичные им либералы вовне. Устав общества был зафиксирован в «Зелёной книге», названной так по цвету переплёта. Работа над основными программными документами — «Русской правдой» Павла Пестеля и «Конституцией» Никиты Муравьёва — велась уже после распада союза на «Южное общество» и «Северное». Разделение это изначально было чисто техническим: значительная часть активных декабристов, среди которых были Павел Пестель, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, была сослана на юг после расформирования мятежного Семёновского полка. Среди лидеров «Северного общества» остались Никита Муравьёв и Сергей Трубецкой.

Сравнение

двух документов

П.И. Пестель

«Русская правда»«Южное общество»

1821–1825 (в двух редакциях)

Н.М. Муравьёв

«Конституция»«Северное общество»

1821–1826 (в трёх редакциях)

Постепенно к территориальному фактору добавился идеологический — «южане» оказались более радикальными во взглядах, северяне в целом остались верны умеренной повестке. Хотя у каждого отдельно взятого декабриста взгляды менялись порой самым парадоксальным образом. Если Пестель лишь набирается уверенности для подготовки военной революции, то Муравьёв, в 1820 году поддержавший идею республики, начинает работу над своим документом в умеренном конституционно-монархическом ключе, а за год до восстания на Сенатской площади и вовсе погружается в апатию, переключается на домашние хлопоты и навсегда оставляет подрывную деятельность. Другой видный участник «Северного общества», Сергей Трубецкой, по службе переехал в Киев. В его планы также входило налаживание контактов с южанами и совместная разработка программы действий. Причём опереться он планировал не на их лидера Пестеля, а на Сергея Муравьёва-Апостола.

Часть IV

1825

14-го числа я буду государь или мёртв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь — да, мы все несчастные — но нет несчастливее меня!

Николай I

Часть IV

1825

14-го числа я буду государь или мёртв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь — да, мы все несчастные — но нет несчастливее меня!

Николай I

Часть IV

1825

14-го числа я буду государь или мёртв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь — да, мы все несчастные — но нет несчастливее меня!

Николай I

Из Петербурга с апатией и безразличием

Шли годы — консенсуса не было. В начале 1820-х декабристы активно следили за восстаниями в Испании, Португалии, Италии, Греции. «Что почта, то революция», — отмечал Николай Тургенев. Но уже в 1823 году вторжение в Испанию французского военного контингента, дальнейшая контрреволюция и восстановление абсолютизма заставили их задуматься. Тем временем на родине по политическим мотивам арестован Владимир Раевский, отстранён от службы Михаил Орлов, за колкие эпиграммы отправлен в ссылку друг декабристов Александр Пушкин. В верхушке общества произошла закономерная смена поколений: на первый план вышли братья Бестужевы и Кондратий Рылеев — молодой поэт и издатель альманаха «Полярная звезда», приглашённый в союз в 1823 году Иваном Пущиным. Новые «северяне» всё больше проникались радикальными антимонархическими идеями.

Но, несмотря на кипучую пропагандистскую деятельность Рылеева, оппозиционное общество в Петербурге находилось в расшатанном состоянии: оно не раз рисковало потерять свой «тайный» статус — многие уже знали о его существовании. Рылеев, волею судеб оказавшийся во главе «Северного общества», был талантливым литератором, романтиком и, бесспорно, обладателем большой харизмы, но для истинного лидерского признания ему не хватало авторитета, какой был, например, у Пестеля. Рылеев уповал на вовлечение в протест мещанского и купеческого сословий — что не удивительно, ведь он сам, подпоручик в отставке, не имел рычагов влияния на протестно настроенное офицерство. Он рассчитывал на помощь старших товарищей вроде Трубецкого. Тот как раз вернулся с юга в октябре 1825 года и был удивлён апатией своих товарищей — хотя и сам до последнего оставался в стороне.

На юге дела обстояли совершенно иначе: объединившись с единомышленниками из Общества соединённых славян, активисты «Южного общества» вовсю готовились к мятежу. В попытках разбудить «северян» в Петербург поехали переговорщики, и к ноябрю они сумели наконец прийти к согласию. Решено: общее выступление начнётся летом 1826 года, когда на юге запланированы большие манёвры в присутствии императора и его братьев — удачный момент для захвата власти и одновременного восстания в столице.

Что-то пошло не так

Константин Павлович

Николай Павлович

На юге в те дни заседали не только самые радикальные заговорщики — там же осенью 1825 года находился и Александр I. В поездке по Крыму император заболел. Никто не мог предположить, что полный сил 47-летний монарх не справится с банальной простудой, но 19 ноября он скончался. До столицы известие дошло спустя неделю.

Смерть Александра поставила в тупик не только декабристов, но и всё российское общество, включая знать и даже ближайших его родственников. Ситуация была крайне деликатная: по очереди престолонаследия следующим императором должен был стать Константин. Ещё со времён Венского конгресса 1815 года и перераздела Европы, когда Царство Польское стало частью Российской империи, Константин пребывал в Варшаве в статусе главнокомандующего польской армии. Он был успешным военным деятелем, но от политики старался держаться подальше — отчасти ссылаясь на неравный брак с польской графиней, отчасти опасаясь повторить судьбу отца, Павла I, задушенного своими же приближёнными. В столице его давно не видели и плохо помнили. Однако, за неимением иных указаний, чиновники начали подготовку к присяге и коронации Константина. Ссыльный Пушкин отозвался оптимистично: «...В нём очень много романтизма: бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому ж он умён, а с умными людьми всё как-то лучше...» Дворянству, включая столичного губернатора Милорадовича, Константин был более симпатичен, чем его младший брат Николай.

Константин Павлович

Николай Павлович

Из сыновей императора Павла Николай был третьим в очереди на престол (и это не считая своих гипотетических племянников). К правлению его с детства не готовили — вероятность была крайне мала. Во всей империи его знали только гвардейцы, да и те не очень жаловали: муштра, начавшаяся в армии после возвращения из европейских походов, была инициативой не только графа Аракчеева, но и молодого Николая. О том, что ещё за пять лет до этих событий действующий император Александр сообщил Николаю о его шансах на престол, а Константин отрёкся, знали единицы, и то на словах, официально это объявлено не было. После смерти Александра в Государственном совете был вскрыт тайный императорский манифест 1823 года, подтверждающий эту рокировку, но следовать ему юридически было невозможно. В стране ещё действовал принятый Павлом I закон о престолонаследии, по которому власть могла передаваться только от отца к сыну или от брата к следующему за ним по старшинству брату. В итоге сенат и сам Николай в смятении присягнули Константину. Почти три недели в стране было два императора, но по факту не было ни одного.

Переприсяга и переворот

Смерть императора — казалось бы, не об этом ли мечтали заговорщики, — застала декабристов врасплох и лишила их возможности самостоятельно совершить красивый тираноборческий жест убийства, которым они грезили столько лет. В день присяги 27 ноября у Рылеева дома состоялось совещание с участием Трубецкого, Оболенского, Штейнгеля, Батенкова и братьев Бестужевых. Идея поднять восстание в период междуцарствия обсуждалась декабристами ещё десять лет назад, и вот момент настал. К тому же им стало известно о доносах предателей, что значило одно: со дня на день начнутся аресты. В этот же вечер было предложено избрать Трубецкого диктатором, иначе говоря, главным координатором восстания. Но что дальше? Не в далёкой перспективе, когда на обломках самовластья напишут их имена, а на следующий день после восстания — что тогда делать? Чёткого ответа не было. Обсуждался даже вариант возвести на престол вдову Александра Елизавету Алексеевну в надежде, что на неё будет проще влиять. С начала декабря подготовка к восстанию стала более предметной. Участники заговора проводили беседы с лояльными начальниками военных частей. На закрытых совещаниях обычно присутствовали трое — Трубецкой, Рылеев и Оболенский.

Тем временем Константин не торопился подтверждать своё отречение, возможно, раздражённый поспешной присягой, принятой вопреки братскому манифесту, — он теперь выглядел глупо. К 12 декабря на руках у Николая были только письма от брата, непригодные теперь, когда вся страна уже признала его императором. В итоге, не дожидаясь формального акта отречения, Николай пошёл на риск и объявил себя императором, назначив «переприсягу» на 14-е число. Он знал о заговоре, но запретил прибегать к арестам прежде, чем мятежники проявят себя. А ведь если бы 13 декабря он согласился с предложением военного министра Татищева арестовать Рылеева, братьев Бестужевых и некоторых других, никакого восстания бы не случилось. Но это была бы совсем другая история.

День Д

В канун восстания Рылеев попросил Каховского ранним утром проникнуть в Зимний и своими руками убить Николая. И хотя эта задача была весьма в духе Каховского, он внезапно отказался. Спустя час к Александру Бестужеву приехал Якубович и сообщил, что не поведёт Измайловский полк на Зимний: он боялся, что в схватке матросы убьют Николая и его родственников и вместо ареста царской семьи получится цареубийство. Следом отказался и Булатов — спустя месяц он покончит с собой в казематах Петропавловской крепости, которую по плану должен был триумфально захватить 14 декабря. План начал рушиться ещё до рассвета.

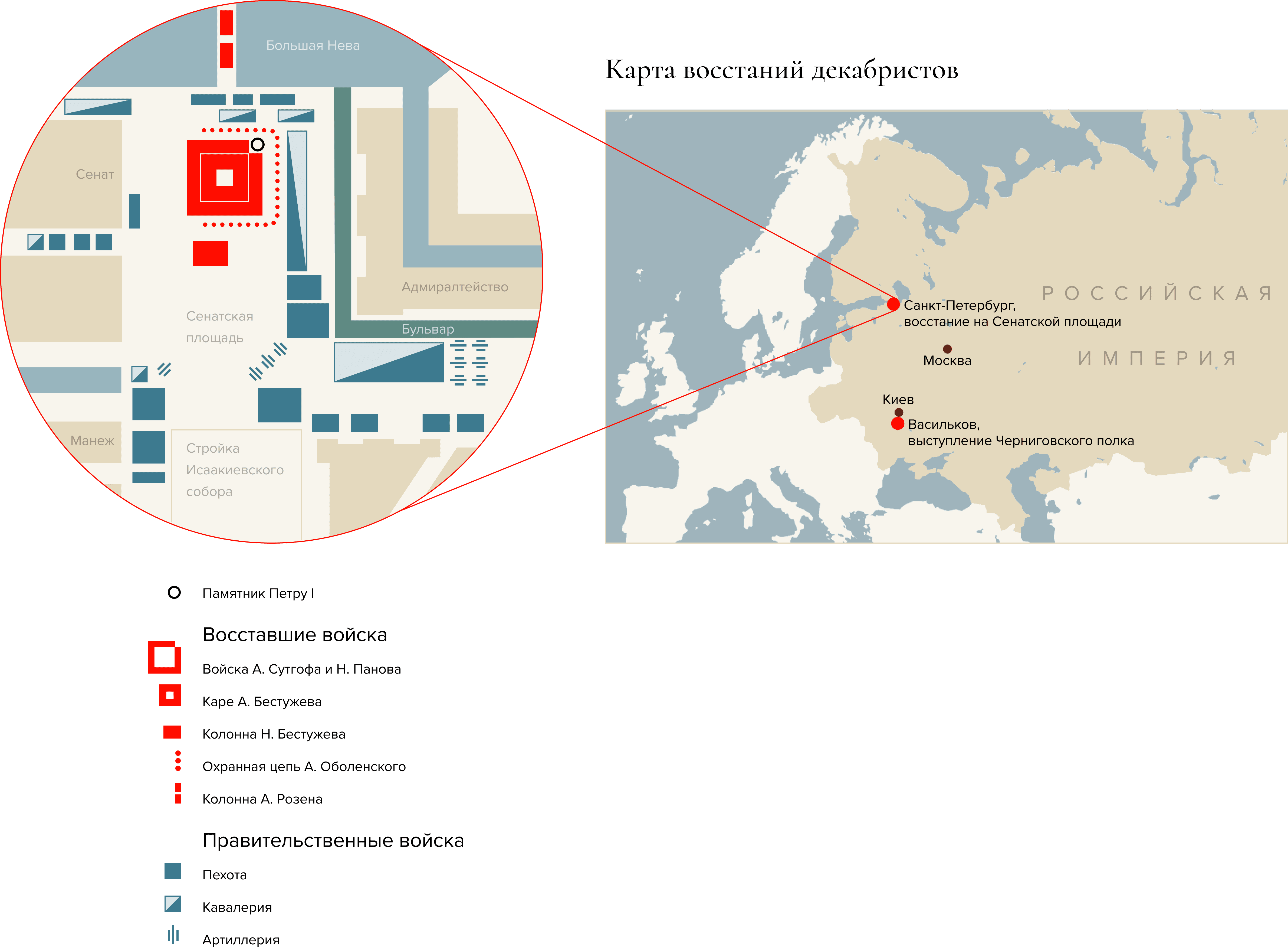

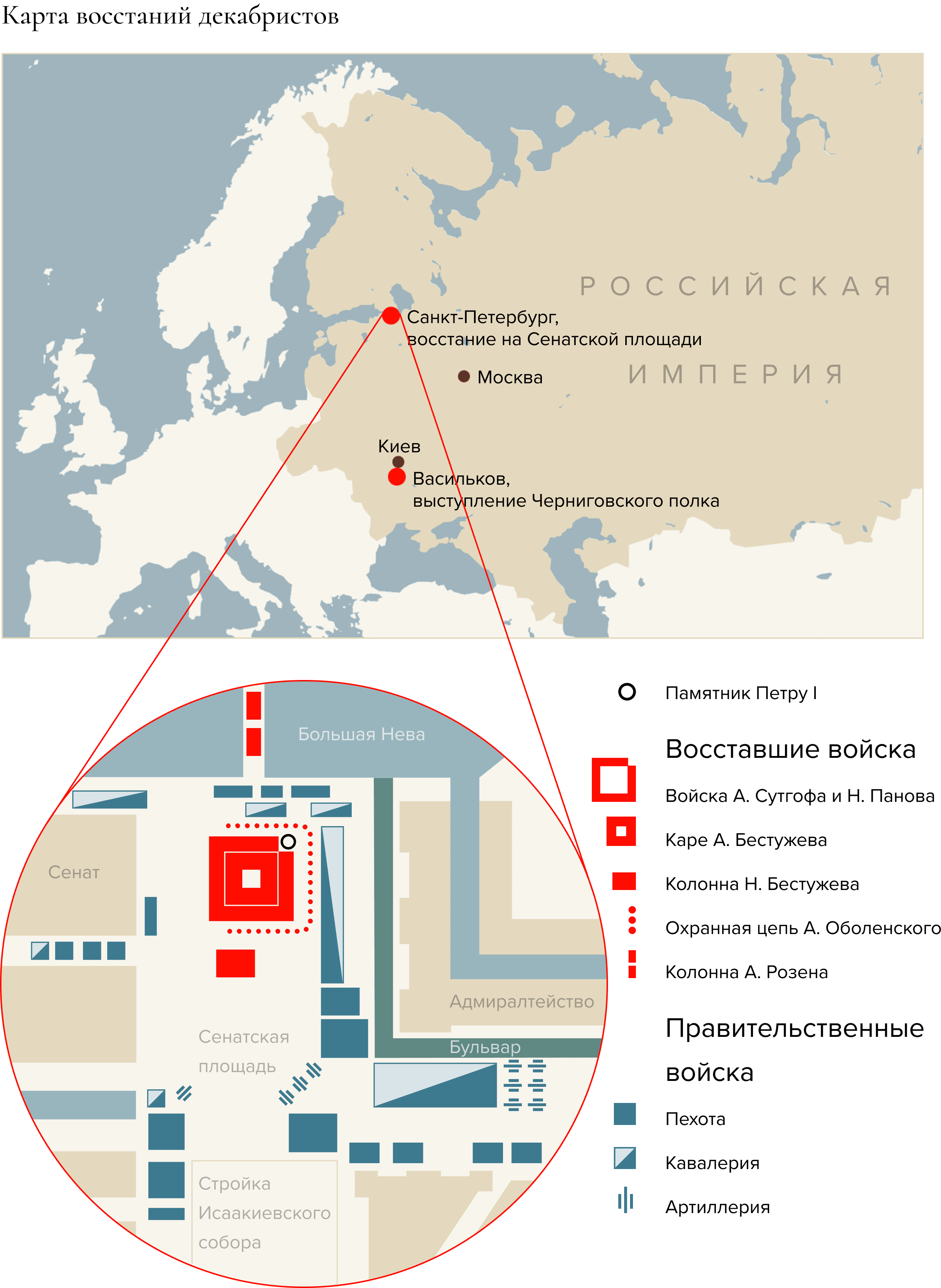

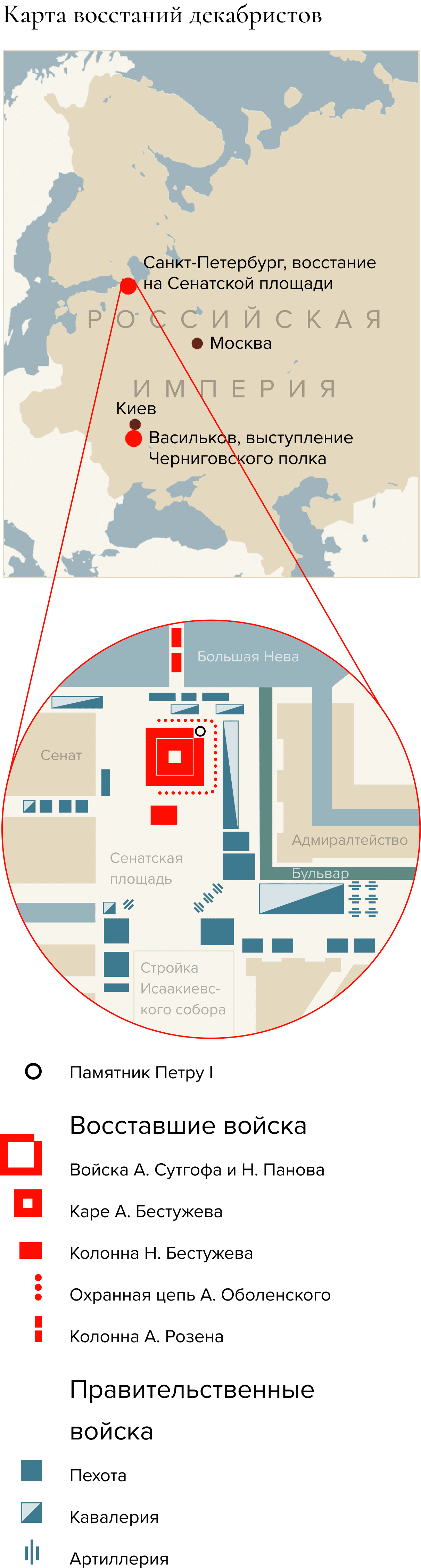

Утро офицеры-заговорщики встретили в казармах: агитировали солдат. «Я говорил сильно, меня слушали жадно», — вспоминал Александр Бестужев. При этом ни один солдат не догадывался, что их ведут на преступление против легитимного монарха — их целенаправленно вводили в заблуждение, говоря, что присяга Николаю незаконна, ведь двумя неделями ранее все они уже присягнули Константину. Позже на следствии именно это неведение спасёт рядовых солдат от сурового наказания. К 11 утра Бестужев построил Московский полк на Сенатской площади. На переговоры с мятежниками выехал сам генерал-губернатор Милорадович, однако пуля Каховского сразила его насмерть. Это была первая смерть от рук декабристов.

Тем временем выяснилось, что члены Сената уже провели присягу и спокойно разъехались по домам. На площади собралось уже около 3000 восставших солдат при 30 офицерах-декабристах. Артиллерии у них не было. К скоплению протестующих сочувственно подтягивался простой люд: ремесленники, купцы, разночинцы. Восстание имело все шансы вылиться в народную революцию. Не хватало только одного — руководителя. Но Трубецкого всё не было и не было. Пока заговорщики собирались с духом и выбирали в своих рядах нового диктатора (им стал Оболенский), Николай I выстроил свои полки напротив восставших. Короткий зимний день клонился к вечеру, и он знал, что стоит оставить народ на площади в темноте, разбоя не миновать. И как бы Николай ни опасался вступать на престол «ценой крови своих подданных», он отдал приказ стрелять картечью. Снаряды попали в толпу, солдаты бросились бежать прямо по льду Невы, лёд раскалывался под ногами, кто-то тонул. Сперанский, стоявший в момент первых картечных выстрелов у окна Зимнего дворца, сказал Краснокутскому, члену тайного общества, оказавшемуся рядом: «И эта штука не удалась!» К ночи всё было окончено. Царская полиция доложила о 80 погибших, но раненых картечью было куда больше. В ночь на 15 декабря в Зимний дворец начали свозить арестованных.

И эта штука не удалась

За сутки до восстания на Сенатской был арестован лидер Южного общества Павел Пестель. Почти две недели он оставался в Тульчине под арестом и в неведении о неудачном восстании в Петербурге — теперь их выступление, имеющее лишь вспомогательное значение, теряло всякий смысл. Однако оставшиеся лидеры «южан» Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин были иного мнения. Вдохновлённые опытом недавней испанской революции, когда подполковник Риего провёл свою армию от провинциального Кадиса до самого Мадрида и добился восстановления конституции, декабристы верили в успех. Так родился план восстания Черниговского полка, старт был дан 29 декабря освобождением из-под стражи главного — Муравьёва-Апостола.

У испанцев также была позаимствована агитация солдат в формате мотивационного чтения катехизиса — документа, составленного в виде вопросов и ответов. «Православный Катехизис» авторства Сергея Муравьёва-Апостола был зачитан солдатам вслух 31 декабря 1825 года. И надо отметить, тезисы этого катехизиса были весьма далеки от православных представлений о статусе царской власти в России.

Какое правление сходно с Законом Божиим?

Такое, где нет царей. Бог создал нас всех равными и,сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей.

Стало быть, Бог не любит царей?

Нет! Они прокляты суть от него, яко притеснители народа.

Но наступил новый, 1826 год, и уже 3 января под деревней Ковалёвка шествие было остановлено отрядом генерала Гейсмара, высланным правительством для усмирения восстания. Муравьёв-Апостол был уверен, что они перейдут на сторону мятежников, но первые же залпы картечи заставили его расстаться с иллюзиями. Было арестовано 869 солдат и пять офицеров Черниговского полка, другие предводители восстания бежали, были убиты или покончили с собой.

Часть V

1826

Кто кладёт голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело своё

М.Н. Волконская

Часть V

1826

Кто кладёт голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело своё

М.Н. Волконская

Часть V

1826

Кто кладёт голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело своё

М.Н. Волконская

Без суда и следствия

Можно вообразить, каково было разочарование людей декабристского круга: десять лет жарких дебатов, амбициозных планов, программных документов — и такой трагический финал. Никто сегодня доподлинно не знает, сколько людей состояло в тайных обществах — членских билетов не выдавали, а всех, кто знал о самом факте существования «Союза благоденствия», уже считали «полупринятыми». Может, таких было 500 человек, может, 1000. Во главе двух неудачных выступлений в Санкт-Петербурге и на юге стояло немногим более 30 офицеров. Дальнейшее разбирательство по делу поставило под угрозу жизни всех причастных, и под следствием оказались 579 человек. «Надобно дать всему форму законности, которая к тому же откроет много важного, ибо, я полагаю, не одни военные замешаны в этой истории», — убеждал императора верный сановник Сперанский.

Впрочем, к следствию Николай I и правительство оказались совершенно не готовы. Александр I и ранее получал доносы на тайные общества, но до Николая, претендента на престол, да и то не самого очевидного, они не доходили. Первой весточкой в его политической карьере стало донесение с юга от генерала-осведомителя Дибича, полученное 12 декабря. Обнаружив утром 14-го восставшие полки на Сенатской, Николай ещё не был уверен, что это явления одного порядка, и не представлял, насколько обширна на самом деле сеть мятежников по всей стране. Дело в том, что при Александре политической полиции как таковой не существовало, протестные настроения в обществе никто не отслеживал. Молодому Николаю ещё предстоит навести порядок и, учредив тайную полицию, так называемое Третье отделение Бенкендорфа, впредь следить за любыми проявлениями инакомыслия.

Судить декабристов также было особо некому. Специально для ведения этого дела была созвана следственная комиссия, состоящая преимущественно из генералов. Министерство юстиции и всех гражданских представителей закона император туда не пригласил. Николай I сам следил за ходом следствия и лично допрашивал некоторых обвиняемых. Другая трудность состояла в том, что Уголовного кодекса ещё не существовало. Были какие-то отдельные законы и порядком устаревшие сборники правовых документов вроде Соборного уложения Алексея Михайловича или «Судебника» Ивана Грозного, но очевидно, что применять к декабристам карательные практики в духе урезания языка или вырывания ноздрей было по меньшей мере неадекватно времени. Да и карать всех 289 обвинённых по делу одинаково было бы несправедливо. Чтобы мера наказания в каждом отдельном случае была пропорциональна содеянному, Николай велел Сперанскому разбить всех осуждённых на категории. С этой классификации, кстати, началась большая работа Сперанского по составлению полного Свода законов империи — он выйдет в 1832 году. Для декабристов чиновник предложил 11 категорий наказания, в основном это была каторга или ссылка разной длительности с лишением чинов и титулов. Ещё пять человек шли вне разрядов.

Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!

на рассвете 13 июля 1826 года

руководитель «Южного общества» и главный сторонник республиканской формы правления

главный идеолог восстания на Сенатской площади

лидер восстания Черниговского полка

лидер восстания Черниговского полка

убийца губернатора Милорадовича

13 июля 1826 года на рассвете приговорённых к смертной казни декабристов, закованных в кандалы, повели в церковь на их собственное отпевание. После чего они были приведены на кронверк, одно из укреплений Петропавловской крепости, где уже стояла виселица. У каждого на груди висела дощечка с надписью «Цареубийца» — основным фактором для вынесения высшего приговора этой пятёрке было не участие в тайных обществах и не склонность к радикальным реформам, а именно поддержка идеи цареубийства. Наказание по 11 категориям было назначено с некоторым запасом, так, чтобы император мог проявить милость и смягчить его. Так, в частности, четвертование для пятерых декабристов вне разрядов было «милостиво» заменено на повешение. Говорят, увидев эшафот, Пестель произнес: C’est trop! («Это слишком!» — с фр.). «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять». После чтения приговора они расцеловались на прощание и пожали друг другу руки, повернувшись спинами — иначе невозможно было протянуть друг другу скованные кандалами руки.

В день приведения приговора в исполнение Николай I писал матери в смятении: «Моя милая и дорогая мама, трудно выразить Вам, что происходит со мною <...> Голова у меня кружится; только сознание ужасной обязанности позволяет мне перенести это мучительное состояние». В Российской империи уже много десятилетий действовал негласный мораторий на смертную казнь, в последний раз в стране казнили участников пугачёвского восстания более чем полвека назад. Поэтому неудивительно, что проведение казни оказалось нетривиальной задачей: каратели потеряли сноровку. Когда в утро казни палач, обязанный привести приговор в исполнение, увидел вблизи лица декабристов, он попросту упал в обморок. Вместо него за дело взялся помощник, отбывавший в тот момент наказание за мелкую кражу.

Но едва повешенные оторвались ногами от скамеек, намокшие от дождя и слабо закреплённые верёвки оборвались. Трое казнённых рухнули в яму, пробив настил, наспех собранный из досок. Как позже по рассказам очевидца запишет декабрист Якушкин: «Сергей Муравьёв жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: „Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!“ Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова». Этим троим предстояло пережить второе повешение. Палачи пытались быстро выкрутиться из ситуации, но запасных верёвок не было, а ранним утром все лавки были закрыты. «Однако операция была повторена и на этот раз совершилась удачно», — отчитался начальник кронверка Беркопф. «Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного», — подтвердил столичный генерал-губернатор Павел Кутузов.

Действуй, сестра!

Восстание декабристов и дальнейшее следствие вызвало переполох в обществе. Уже на следующий день после выступления Николай начал получать покаянные записки от родителей декабристов с выражением преданности монарху и пожеланием справедливой расправы над сынами-мятежниками. Родители в массе своей не поняли детей. Граф Шереметев отказался от сына, а мать Волконского, будучи первой статс-дамой, продолжила как ни в чём не бывало жить в царском дворце и обедать в компании императора, отправившего её сына на каторгу. Единственные, кто выразил безусловную поддержку опальным офицерам, — их жёны и сёстры, хотя ни одна из них ранее не знала о существовании каких бы то ни было оппозиционных союзов. Ради спасения своих революционеров они пускали в ход всё: деньги, связи, прошения. И их возмущённые голоса были слышны — донесение Третьего отделения от 18 июля 1826 года гласило: «Казнь, слишком заслуженная, но давно в России небывалая, заставила, кроме истинных патриотов и массы народа, многих, особливо женщин, кричать: «Какой ужас! И как стремительно!»

Уже спустя две недели после казни Николай I велел собрать данные об имущественном положении семей осуждённых декабристов. Примерно двум десяткам семей была оказана помощь в связи с потерей кормильца. Одним выписали денежные пособия, другим согласились помочь в устройстве отпрысков в престижные учебные заведения, что способствовало бы благополучному продвижению потомков декабристов по социальной лестнице. Программа помощи была строго секретной и представляла собой эдакий христианский жест императорского милосердия.

Однако, несмотря на эту поддержку, жёны некоторых декабристов всё же отважились последовать на каторгу вслед за своими супругами, что очень впечатлило современников. Четверть века спустя даже Николай I признает: «Это было проявлением самопожертвования, преданности, достойное уважения тем более, что так часто можно было видеть обратное». Добровольно отправившиеся в Сибирь жёны декабристов были лишены всех имущественных и наследственных прав. Это значило не только отказ от привилегий и статуса, но и готовность навеки попрощаться со своей семьёй — как с родителями, так и с детьми. Многие ли жёны решились на такой мученический шаг? К различным мерам наказания по 11 категориям был приговорён 121 декабрист, из них официально женатых было немного, всего 22 человека. Объясняется это тем, что осуждённые в среднем были достаточно молоды, только двоим из них перевалило за 40 лет, а в офицерской среде женитьба обычно связывалась с выходом в отставку. Итого на каторгу за своими опальными супругами отправились 11 женщин, среди них наиболее известны Екатерина Трубецкая, Александра Муравьёва и Мария Волконская. Из них троих только Волконская дожила до амнистии 1856 года и вернулась домой, другие две закончили свои дни в Сибири.

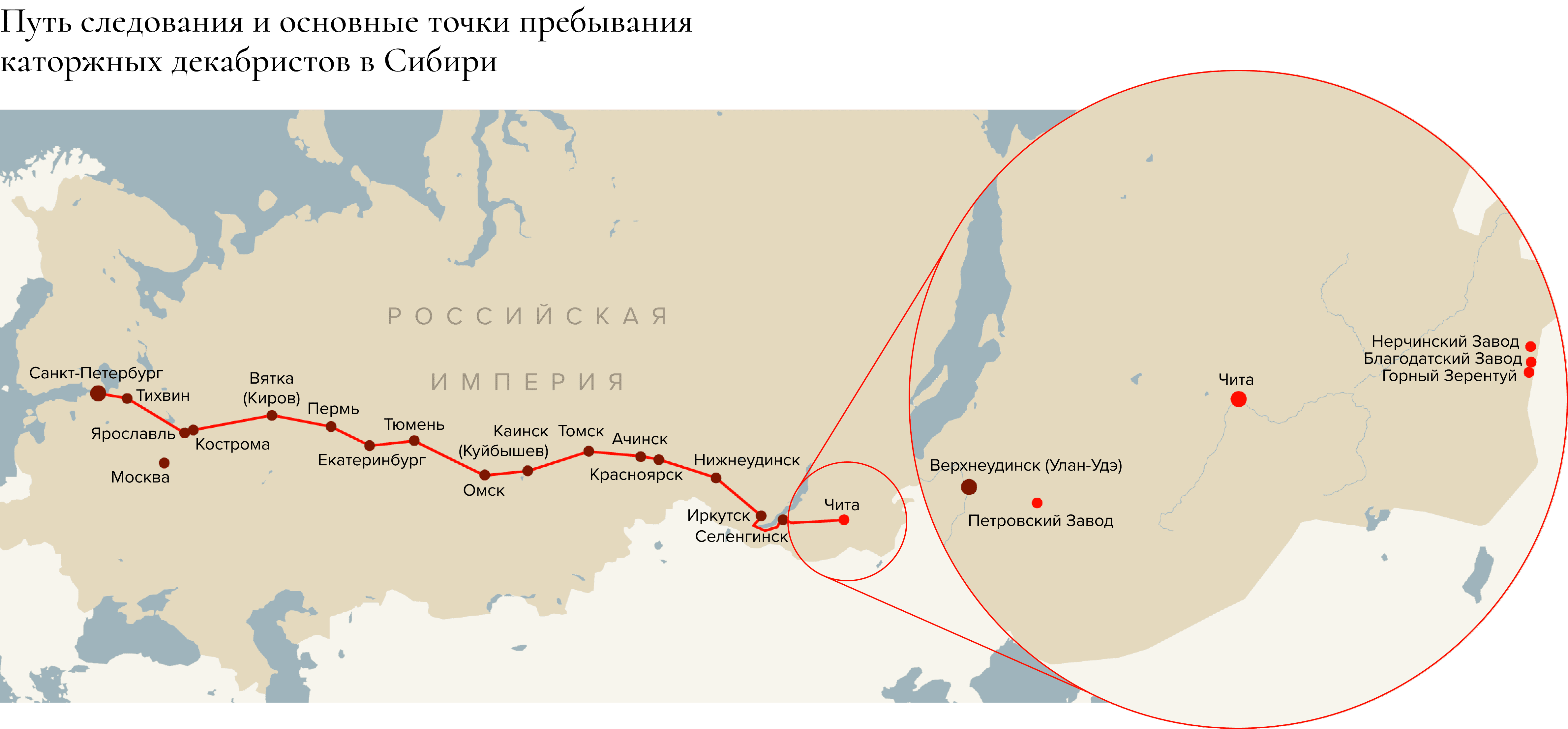

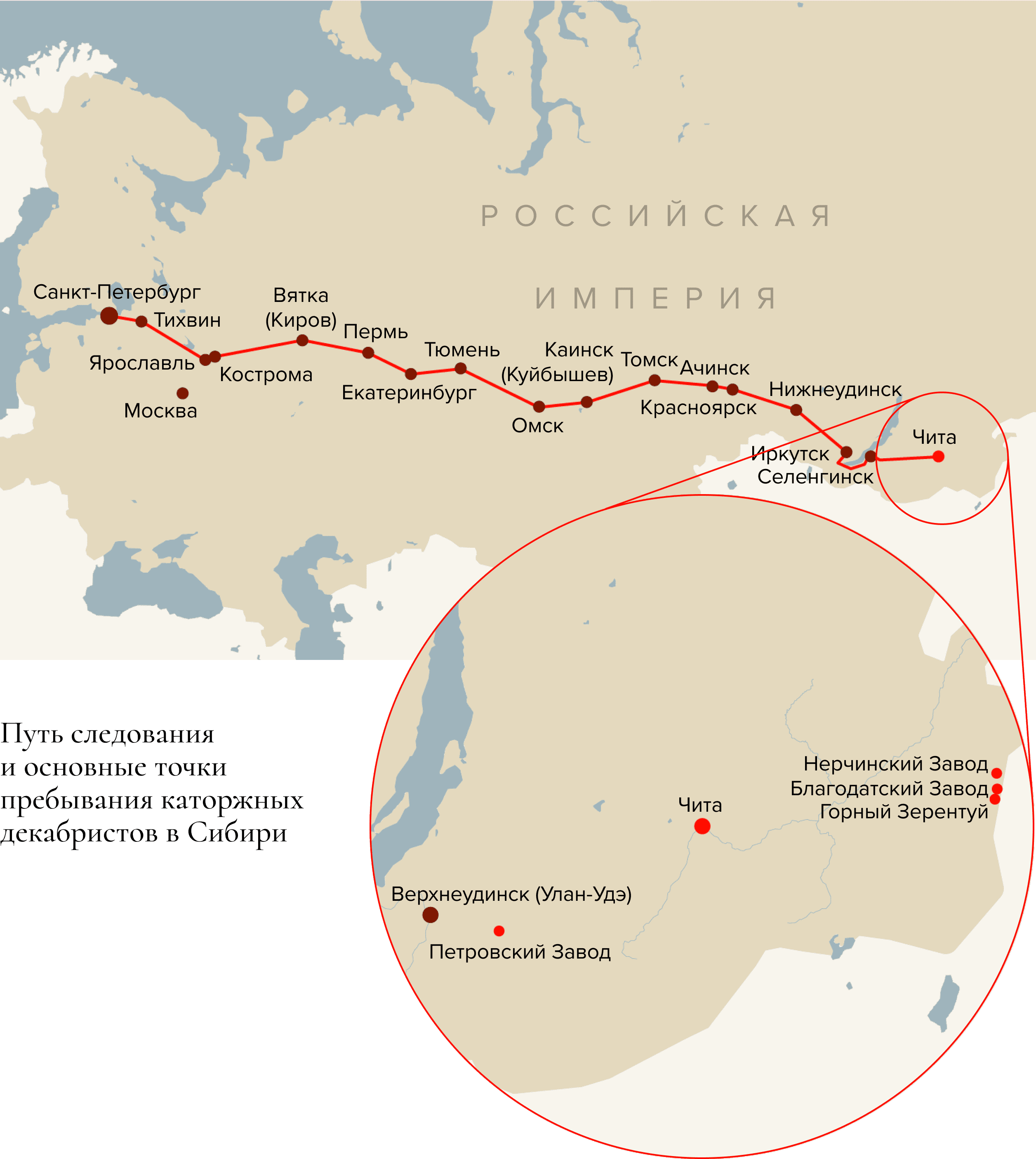

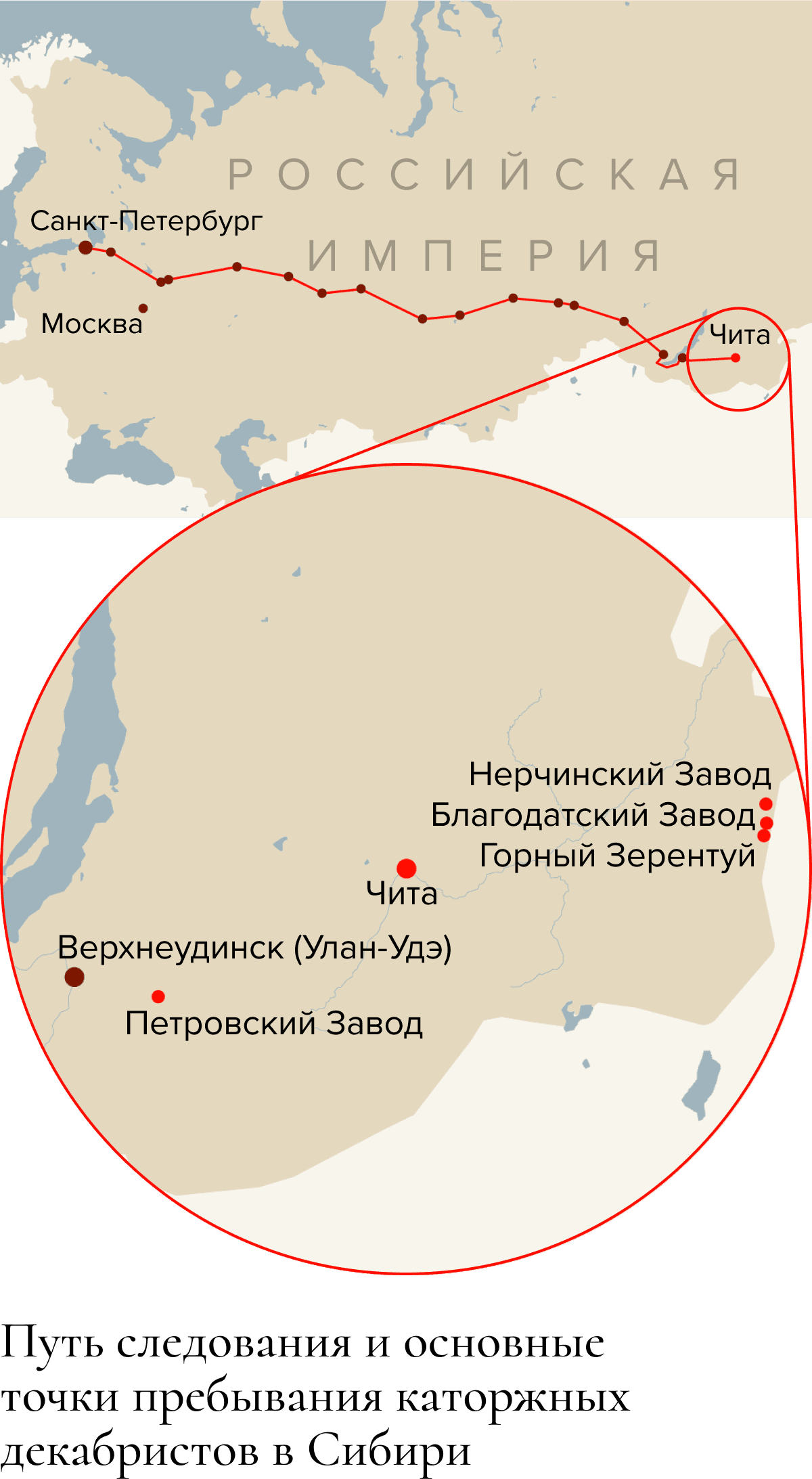

Во глубине сибирских руд

Этапирование первых ссыльных декабристов в Сибирь началось сразу же после казни. Поначалу декабристы были разбросаны по разным заводам. Вчерашние дворяне быстро оценили тяготы, с которыми сталкивалось заводское население. Вскоре стало очевидно, что пребывание офицеров-вольнодумцев среди местных жителей не приведёт ни к чему хорошему. Поэтому их всем скопом было велено перевести на Нерчинские рудники, где они трудились вместе с другими каторжниками. Декабристы работали в так называемом Крещенском провале, закованные в цепи с 5 до 11 часов утра. Каждый должен был выработать не менее трёх пудов руды и перенести её на носилках. Тяжкий труд и скудная пища прискорбно отражались на здоровье декабристов. Уже к осени 1827 года всех государственных преступников направили в Читинский острог, где декабристы провели три года, после чего их всей группой перебросили в Петровский Завод — там для них была построена специальная тюрьма, в которой они прожили почти десять лет до выхода на поселение.

Совместный быт сплотил их перед суровыми обстоятельствами, и среди ссыльных декабристов образовалась очередная артель, во главе которой стоял Иван Пущин. Они поддерживали друг друга морально, помогали финансово, мастерили и чинили вещи. Помимо каторжного труда они были заняты переосмыслением своего неудачного бунта (Трубецкой оставит свой отказ выйти на площадь без комментариев) и составлением нового проекта России будущего. Видные мыслители периода ссылки, Лунин и Поджио, размышляли о роли народа в истории, Бестужев критиковал феодализм, Якушкин был занят аграрным вопросом, Фонвизин и Пущин разрабатывали проект сокращения расходов на армию для выкупа крепостных крестьян государством. Надо сказать, что их занимали не только политические абстракции, но и реальные преобразования, которые они могли своими силами проводить в Сибири. Они скрупулёзно изучали географию и экономику региона, составляли карты, занимались наукой и просвещением населения. Несмотря на запреты, некоторым обеспеченным декабристам удавалось получать средства от родных. Эти средства стали значительным подспорьем для развития местной торговли, а попытка организовать мало-мальски комфортный быт привела к росту сельского хозяйства, ремёсел и промыслов. Лунин в письме брату Никите Муравьёву писал: «Всё, что было до Сибири, детская игра в бирюльки; наше истинное назначение — Сибирь; здесь мы должны показать, чего мы стоим».

Интересно, что территориальная обособленность Сибири, минимальное распространение там крепостного права и, главное, отличие сибирского менталитета от среднерусского наводили многих на сравнение с Соединёнными Штатами Америки. В записках декабриста Басаргина встречалось, например, такое: «Мне не раз случалось слышать от тех, которые посещали Соединённые Штаты и жили там, что сибиряки имеют много сходства с американцами в своих нравах, привычках и даже образе жизни. Как страна ссылки, Сибирь снисходительно принимала всех без разбора». Смелые фантазии о том, что колониальная Сибирь вот-вот окрепнет и восстанет против центра, как когда-то США поднялись против метрополии Англии, много лет занимали умы реформаторов.

После титров

В ссылке декабристы будут с большим интересом следить за окончанием войны за независимость Греции, новой революцией во Франции, за восстанием в Польше в 1831-м, на которое они своим примером оказали немалое влияние. Об очередной французской революции, 1848 года, они узнают, уже живя на поселении, и Пущин напишет другу Завалишину: «В Европе необыкновенные события. <...> Ты можешь представить, с какой жадностью мы следим за их ходом, опережающим все соображения. Необыкновенно любопытное настаёт время». Интерес декабристов к происходящему за рубежом был неизбывен — они с детства смотрели на Запад, критиковали его, вдохновлялись им. И прогрессивное западное общество ответит им взаимностью. Несмотря на то что официальные публикации всецело на стороне российских властей, местная политическая борьба с Реставрацией монархии и обилие французских эмигрантов в эпицентре российских событий дадут богатую фактуру и простор для интерпретаций. «Мы с удивлением увидели сидящей на вулкане эту Россию, про которую думали, что она терпеливо несёт ярмо самодержавной власти...» — отмечает журнал Le Mercure du XIX siecle. «Закончим искренним признанием, что мы находимся в тяжёлых условиях... Европа может погибнуть», — заключает издание Drapeau Blanc в январе 1826 года.

Английская пресса также не останется равнодушной к случившемуся, однако едва сможет объяснить, что заставило лучших представителей русской аристократии восстать против основ своего господства. В Великобритании в это время проживает декабрист Николай Тургенев. За год до восстания он выехал за границу, но вскоре его заграничный отпуск превратился в долгую политическую эмиграцию — на родине один из идеологов декабризма был заочно приговорён к вечной каторге. Позже Тургенев, знакомый, кажется, со всеми европейскими революционерами той эпохи, из первых уст узнает, что и лидера итальянских карбонариев на допросах долго пытали на тему связей с русскими декабристами.

Словом, в Европе ещё долго будут встревожены антимонархическим выступлением русских офицеров. «Русское правительство, потрудившись 20 лет, достигло того, что связало Россию неразрывными узами с революционной Европой», — напишет реформатор следующего поколения Александр Герцен. В лондонской эмиграции он возобновит издание альманаха «Полярная звезда», начатого когда-то декабристами. И Тургенев, и Герцен внесут значительную лепту в осмысление не события, но феномена 14 декабря. Первый, как свидетель тайных обществ, будет настаивать на том, что «восстание явилось результатом стихийных действий нескольких лиц, а не было подготовлено обществом», что оно стало лишь трагической случайностью на фоне междуцарствия. Второй, наоборот, расценит декабрьское выступление на Сенатской как кульминацию деятельности членов тайных обществ. По мысли Герцена, именно поэтому справедливо будет называть всех участников восстания и сочувствующих им декабристами.

альманаха А.И. Герцена

и Н.П. Огарёва «Полярная

звезда»

Лондон, Вольная русская типография,

1855 год

В 1856 году Герцен закончит «Былое и думы», на российский престол взойдёт Александр II. По случаю коронации будет объявлена амнистия по делу декабристов, и Николай Тургенев вернётся в Россию. Из 121 осуждённых декабристов в живых останется всего 30, а желанную отмену крепостного права и подавно застанут единицы.